水稻历来都是种在田土当中,近期,眉山水产科技示范园利用生态循环养鱼尾水,在水面浮板上试种出水稻,检测品质达到和超过绿色食品标准,大米售价卖到每公斤40元。

眉山水产科技示范园坐落在眉山市东坡区尚义镇兴隆村5组。正值寒冬时节,笔者走进该示范园看到,经过净化处理的一级生态池水面上,依然还留着水稻收获后的浮板,上面生长出的再生稻早已枯萎。东坡区水产技术推广站高级工程师张继业告诉记者,“浮板上原来留蓄着的再生稻,由于受气候等条件影响没有成功,但水面上完好保留的这些浮板,在今年的水稻生产上还将继续使用。”

谈起一水两用、渔稻共生技术的这一课题,张继业进一步介绍:“我们的这个水产科技示范园,去年在新建成工厂化反季节鱼苗培育和保种车间的同时,采用新型高低位池塘生态循环水养殖和陆基集装箱推水式生态循环水养殖两种模式,目前均代表着眉山市乃至全省水产养殖技术的最高水平,创造了高密度循环水养鱼亩产2.5万公斤的奇迹,而且还全面改善了水产养殖生态环境。”

面对养殖效益、生态环境的双高回报,是否还有新的连带增效潜力?答案是肯定的。张继业说,自从示范园采取生态循环水养殖模式以来,可持续开发利用潜力就是高位池塘养殖尾水经过一级低位池塘净化处理以后,再经过二级生态池又回流到养鱼池去了,而一级生态池水域则处于闲置状态,也就造成水域资源浪费。

就在去年春天,张继业打听到重庆万州有推广渔稻共生的池塘养殖模式,便带领相关技术人员前去实地考察学习,回来后结合实际养殖情况反复研究,开始充分利用一级生态池闲置水域,摸索着搞起池塘养鱼与水面种稻相结合的渔稻共生模式。

在高低位池塘生态循环水养殖模式试验基地,通过高位池养鱼,低位池净水方式,将高位池底部暗管排到固液分离池的尾水中所含鱼的残饵、粪便等物质进行分离净化,促使其进入收集池,形成上好的有机水肥。“挑去浇灌蔬菜和果树的效果好得很。”采访当天,该园工作人员吴发辉边在池子旁舀着粪边告诉记者。

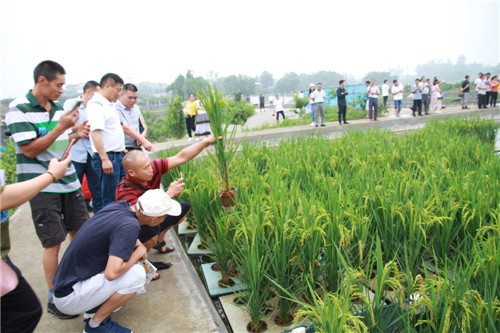

与此同时,在经过一级净化后的低位池塘约1亩的水面上,按照每亩种水稻不超过15%的比例,共投放长1.2米、宽0.6米,面积0.72平方米的单个浮板337个。站在池边的张继业向笔者介绍,这些专用浮板每个上面都均匀地分布有14个洞孔,栽秧时将底部也有若干个小孔的塑料小花盆装上泥土,以便对秧苗起到稳固的作用。按正常季节从5月初开始,把秧苗栽进每个小塑料花盆内,分别嵌入14个洞孔的浮板当中,然后放入生态池水面,让秧苗根系通过盆底的小孔吸收净化水里的氮、磷、钾养份,使之在池塘内形成鱼肥水、稻净水、水养鱼的循环系统,在整个水稻生长过程不施用任何肥料和农药,水稻抗倒性和抗病性也较强,苗期管理并不费力。浮板水稻9月中旬以后成熟,收割时间相应比正常水稻推迟20天左右,正因生育期延长,水稻颗粒饱满,品色品质极高。收打结果显示,该生态池投放的337个浮板共242.64平方米的种植面积,共收获干稻谷252公斤,折合亩产669公斤。

同样在相邻的另一处陆基集装箱(共15个,每个有效养殖水体约20立方米)循环水养殖模式试验基地,从集装箱排出的养殖尾水经过沉淀池和微滤机对残饵和鱼粪的净化处理,在面积1.2亩的一级生态池水面,投放140个种上水稻的浮板,面积100.8平方米,共收获干稻谷109公斤,折合亩产392.5公斤。

这样,两处试验基地共343.44平方米的共477个浮板总产稻谷361公斤,样品送经农业农村部食品质量监督检测中心(成都)检验,各项指标均达到和超过绿色食品标准,品质特色优势突出。因此,每公斤稻米售价高达40元,仍被争先尝鲜的食客竞买一空。

面对试种成功收获,张继业信心满怀地表示,东坡区作为全省渔业生产重点县和水产产业化示范县,目前,全区水产养殖面积达到4.7万亩,如果按照每亩利用15%的水面来做生物浮床种植水稻,全区就可增加水稻种植面积7000余亩,以平均亩产400~500公斤计算,仅此一年可增加粮食产量数百万斤,这对促进国家粮食安全,确保粮食有效供给。因此,这种一水两用、渔稻共生、改善生态实现双赢的种养植模式潜力具大、前景可观。为此,全区将在今年的水产生产中积极示范推广。

川公网安备51010702043654号

川公网安备51010702043654号